2025年10月20日

はじめに

今年1月20日にトランプ政権の2期目が始まってから8か月が経過した。2期目のトランプ政権は1期目が穏健だったと思えるほど、世界にも日本にも激震を与えている。日本外交にとって、「米国の大変化」は「中国の台頭」に匹敵する〈重大な挑戦〉である。私はAVP 第76号(4月30日配信)で、トランプ政権の2期目に対し、日本外交は「短期では米国にしがみつくが、中長期では自立を模索する」と予測した。[1] 幸か不幸か、少なくともこの予測の前半部分は当たったようだ。10月4日に行われた自民党総裁選においても、対米自立を公約として正面から訴えった候補はいなかった。

AVP 本号では、トランプ2期目になってから現在までの日米関係を概観し、先日行われた自民党総裁選を材料にして日本政治の対米政策の現在位置を点検する。併せて、高市早苗内閣が発足した場合の日米関係がどうなるかについても、少し頭の体操をしてみたい。

屈辱の関税・投資合意

今年4月、米国政府は日本からの輸入に対して関税(=トランプの言う「相互関税」)を24%(7月初旬に25%へ変更)等へ引き上げると一方的に通告した。交渉の結果、7月22日に関税は自動車を含めて15%とすることで決着したことは周知のとおり。いきなり因縁をつけられた挙句、ごく低率――例えば、自動車は2.5%、緑茶・おもちゃ等は0%――だった関税が15%まで跳ね上がったのだから、酷い話だ。しかも、最初に吹っ掛けてきた税率から10%程度引き下げてもらうために、日本は農産物・エネルギー・自動車等の輸入拡大だけでなく、トランプの任期中(2029年1月まで)に5,500億ドル(約82.5兆円)もの対米投資を行うことを約束させられた。9月4日に了解覚書が発表されると、この投資約束が日本にとって〈無惨〉と言える内容であることが判明した。[2]

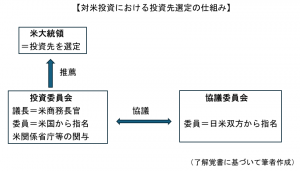

何よりもおかしいのは、日本が莫大な金を出すにもかかわらず、その投資先を決める権限を一義的には米国が握るスキームとなっていることだ。(下記イメージ図参照。)覚書には、投資先を選定するのはトランプ大統領だと明記されている。大統領に投資先を推薦する「投資委員会」は米国の機関であり、議長は商務長官。投資委員会が投資先を決める際の協議先として「協議委員会」があり、そこにのみ日本側からもメンバーが入る。協議委員会に決定権はない。

しかも、覚書には「日本が資金提供を行わないことを選択した場合、米国は、大統領が定める率で単一又は複数の関税率を米国への日本からの輸入品に対して課すこともできる」という驚愕の一文がある。日本が投資を拒否すれば、米国は関税を引き上げることができるという脅迫まがいのペナルティ条項だ。初めて覚書を読んだ時、19世紀に列強が清国や日本に押し付けた不平等条約が頭に浮かんだ。21世紀の今日、同盟国との間でこんなものを押し付けられるとは、屈辱以外の何物でもない。もっと情けないことに、ほぼ同時期に対米投資6,000億ドルを約束した――実際は少し違う――EUとの間には、日米のような片務的取り決めは見当たらない。[3]

日本側からは「日本の経済安全保障を高め、日本企業の利益になるような投資案件を日本側から提案すれば、日米双方にとってWIN-WINの合意になる」という楽観的な意見も聞こえてこないではない。しかし、そんな都合のよい案件を短期間で80数兆円分も探してこられるわけがない。日本が出資を迫られる案件には、アラスカのLNGパイプライン計画を含め、採算性等の面で米国の金融機関が二の足を踏むようなものが含まれることを覚悟しておくべきだ。[4] アラスカについては、採算の問題だけでなく、将来民主党政権が誕生すれば事業が中止になる可能性もある。その場合、日本は大損を被る。

日米投資合意には、①大幅な円安を招く可能性がある、②国内設備投資や米国以外への対外投資が抑制されかねない、③収益配分が不公平である等、他にも問題点が尽きない。日本経済の虎の子と言われる自動車産業を守りたかったのだとしても、その見返りに支払った代償はあまりに大きい。参院選に負けて苦境にあった石破茂内閣は、日米合意が政権運営の追い風になると勘違いして合意を急いだのかもしれない。いずれにせよ、この投資合意は日本外交史に残る悪手となろう。

迫りくる防衛費激増要求

アメリカ・ファーストを掲げるトランプは〈相手国の負担を増やして米国の取り分を増やす〉というゼロサム型のディールをめざす。その矛先は貿易・投資面では全世界に向かったが、軍事面では米国の同盟国に向かう。

トランプはかねてより、「欧州が防衛費を(GDP比5%まで)払わなければ、ロシアに攻撃されても守らない」と脅しをかけてきた。2025年6月25日、NATO首脳会議は2035年度までに加盟各国が広義の防衛費をGDP比5%まで引き上げることに合意した。その内訳は「防衛費の中核部分」が3.5%、安全保障インフラ、民間防衛、サイバーセキュリティ等の「防衛関連分野」が1.5%である。前者は従来、2%を目標値にしていた。ロシアの脅威への対抗という側面もさることながら、欧州諸国がトランプの脅しに屈したことは明らかである。

参院選後の日本が事実上の政治空白に陥ったこともあり、トランプの防衛費増額要求は日米間でまだ公式な案件にはなっていない。しかし、フィナンシャル・タイムズによれば、米国防総省(現在は戦争省とも)のエルブリッジ・コルビー次官は既に日本政府に対し、防衛費をGDP比3.5%まで引き上げるよう求めた模様である。[5] 筆者の試算では、コルビーの要求を丸呑みして2035年度に防衛関係費を同年度GDP比で3.5%に引き上げれば、28兆円程度になる。[6] これは2027年度の防衛関係費の見込額の3倍近く、額にして18.6兆円も多い。前代未聞の大軍拡になる。

トランプ政権の防衛費激増要求はいかにも理不尽だが、それを拒否すれば、トランプの恫喝が待っているに違いない。NATO諸国に対して行ったように、「もう日本を守らない」「日米安保条約は破棄する」と脅すことはもちろん、関税を引き上げるなど、様々な圧力をかけてくるはずだ。

自民党総裁候補たちの対米政策

こうした中、9月7日に石破総理は辞意を表明し10月5日に自民党総裁選が行われた。総裁選に出馬した小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎の5氏はどのような対米政策を訴えたのだろうか? [7]

基本姿勢

5人の公約や発言を見る限り、対米姿勢を大きく変え、日本が自立すべきだと本気で訴えた候補はいなかった。逆に共通していたのが、「日本の存在が米国にとって貴重なものであることを示し、日本への配慮を期待する」という基本姿勢である。右のホープと言われる小林は、「真に自立した日本を目指す」と公約でぶち上げていたが、討論会等では「(日本が)米国にとって必要となるような国づくりをめざす」と肩すかし。茂木は「米国にとっては中国が最大の挑戦者。その米国に、日本が一番頼りになることを示す」、高市は「米国の対中戦略やインド太平洋戦略にとって日本は不可欠な存在であることを示す」と米国へのアピールを強調。小泉も「日本がいかに米国にとって特別な存在かを〈ゆるぎない〉ものにする」と意気込んだ。

比較第一党の党首を選ぶ選挙であり、勝者が次の内閣総理大臣になる可能性が最も高いことを考えれば、各候補がトランプと付き合うことを考えて外交的な配慮を働かせた部分はもちろんあっただろう。しかし、その点を割り引いたとしても、次期総理候補たちが揃いも揃って〈ジャイアンに媚びるスネ夫〉のような姿勢を見せたことは失望を禁じえない。なお、林は米国の政治や外交の変化が米国社会の変化を受けた構造的なものだという見解を示し、「その前提で日米関係をマネージする必要がある」と述べていた。だが、それ以上説明することはなかったため、何を言いたかったのか〈わからずじまい〉である。

貿易・投資

日米関税・投資合意については、全員がこれを履行する意向を示した。

林は官房長官として合意の当事者の一人だったから、合意の履行を強調したのは当然であろう。小林は「日米関税交渉の履行体制の確保」を謳い、「協議委員会で日本の方からどんどん提案していけばよい」と述べたが、これが綺麗事にすぎないことは既に述べた。茂木は「日本の合意しない案件が通ることはないので、不平等ではない」、小泉も「日本が関知しない投資案件が決まる仕組みにはなっていない」と発言し、日本が合意しなければ関税引き上げという理不尽なイジメが待っていることには触れもしなかった。「一般国民は合意の詳細までは読んでいないから、適当なことを言っておけばよい」とでも思っているのだろうか。

5人の中で投資合意に最も批判的だったのは高市である。合意そのものは踏襲するとしつつ、具体的投資案件の決め方については不平等なところがあると認めた。さらに、個別投資案件の協議で日本の国益を損なわれる場合には、合意の再交渉もあり得ると踏み込んだ。ただし、再交渉を求めれば、米側が再び関税を一方的に引き上げることは火を見るよりも明らか。それを踏まえた覚悟や戦略が高市にあるのかは疑わしい。

防衛

5候補者の中に「トランプ政権が防衛費の増額を要求しているから防衛費を増額する」と述べた者はいなかった。それは当然であろう。「米国に言われたから防衛費を増額する」などと言えば、日本中から批判される。石破も「日本の防衛費は日本が決める。他国に言われて決めるものではない」とムキになっていた。ただし、この言い方自体は、米国に対する自立姿勢を示すものではない。本当は米国の圧力に屈して防衛費を爆上げしても、「日本自身で考えて防衛費を増やすことにした」と言えば、真相は藪の中だ。ただし、防衛費の増額に積極的な候補ほど、トランプ政権の防衛費激増要求と親和性が高いことは間違いない。

防衛費については、現在の安保3文書で決めた防衛費の水準で十分だと考える候補は1人もいなかった。茂木は「これからさらに強化」という言い方。林も「(GDP比)2%までと決めた時の外相は自分」とアピールしつつ、「あの時よりも(安保環境は)厳しくなっている」と2%超えに含みを持たせた。小泉は「まずは2%に向けて着実に整備」と教科書的な発言を繰り返した。ただし、防衛費を増やしてもGDP比2%が上限になる、というわけではなさそうだ。

防衛費の増額に最も積極的だったのは小林と高市である。小林は「GDP比2%では足りない」と述べ、速やかに必要額の積み上げを行うと主張した。高市は「(GDP比)3.5%よりも高いかもしれないし、低いかもしれないけれど、しっかり積み上げたうえで対応していく。ドローン、最新鋭兵器から自衛隊員の待遇改善など、新しくやらなければならないことが山ほどある」と述べた。[8] 防衛費を増額しても「増税の必要はない」と言い切っているので、税収の自然増分の大半を防衛費に充て、不足分は国債増発に踏み切るつもりかもしれない。

※ 総裁選ではマスコミも候補者も、現在の安保3文書に基づく方針を実行すればあたかも〈2027年度には防衛費が同年GDP比で2%になる〉かのような前提で議論していた。しかし、AVP 第75号で解説したとおり、「2027年度までに安全保障関連経費(防衛関係費に海保・サイバー・インフラ整備等を加えたもの)を〈2022年度のGDP比で〉2%にする」というのが真実である。2027年度の安保関連経費の同年度GDP比は1.7%台、防衛関連費のそれは1.4%台にとどまると見込まれる。[9] マスコミも候補者もいい加減なものだ。

トランプ・高市ディールの可能性

自民党総裁選では高市早苗氏が当選し、明日(10月21日)にも第104代の内閣総理大臣に選出される運びとなった。まだ首班指名も組閣も行われていないのに気が早いが、前章で見た高市の対米姿勢及び防衛費増額に対する考え方とトランプ政権の動きを考えれば、高市がトランプと最悪のディールを切り結ぶ可能性に警戒しておいた方がよい。

今後、日米投資合意に基づいて日本の対米投資が実行されることになる。既に述べたとおり、投資案件の選定が始まれば、最初からかどうかは別にして、日本側が呑めないような案件を突き付けられることは必定である。日本は投資を断ることもできるが、その場合は関税引き上げ等の報復を受ける可能性が高い。不利な投資を実行しても、断っても、日本の世論はさすがに黙っていまい。総裁選で述べていたとおり、高市は投資合意の再交渉に動くかもしれないが、トランプの〈標的〉になれば、それでなくても不安定な政権は行き詰まりかねない。

高市としては、トランプと再交渉するための〈タマ〉がほしいはず。そこで浮上するのが、トランプによる防衛費激増の要求だ。本音では高市も、防衛費は〈多ければ多いほどよい〉と考えているように見える。総裁選では「必要なものを積み上げれば、GDP比3.5%を超えるかもしれない」と述べたが、防衛費の積み上げなど、客観的な基準があるわけではないので、実はどうにでもなる。しかも、防衛費の増額は、高市を支持する右派にも受けがよい。そう考えると、高市がトランプとの間で〈防衛費爆上げを餌にして投資合意を部分的に見直す〉というディールを追求することは十分にあり得る話ではないか。(ただし、トランプが一度手にした「米国が日本に対米投資を指図できる」スキームの根幹に関わる修正に応じることはあるまい。)

高市政権の政局運営は(連立や閣外協力の成否に関わらず)安定には程遠いため、自身の掲げる成長投資だけでなく、種々の減税や社会保障負担の軽減など、各党を取り込むための出費もかさむであろう。それに加えてトランプの求める防衛費激増に応じることは、普通に考えれば、財政的に不可能である。ところが、財政規律派の宮沢洋一・自民党税調会長を事実上退任させたことからもわかるとおり、高市は〈国債の大規模発行〉を禁じ手とは考えていない。そして、防衛費の増額と国債の増発については、維新、国民民主のほか、参政党なども政策的に乗れない話ではない。[10]

日本の防衛費を今よりも2~3倍にするほどの〈不必要な軍拡〉が実行されれば、東アジア地域で「安全保障のジレンマ」が加速し、台湾情勢を含めた安全保障環境は却って悪化するだろう。本来なら国策として最優先で取り組むべき少子化対策、教育、研究開発への劇的な投資拡大はまたも先送りされ、結果的に日本経済と国民生活の停滞がいつまでも続く。[11] インフレ下で国債を大増発すれば、インフレは益々昂進し、金利も上昇するだろう。トランプ・高市ディールの行き着く先は、〈軍事栄えて国衰える〉の図となるだろう。

おわりに

アメリカ・ファーストの外交・通商政策に直面しても、日本外交は従来の日米同盟基軸路線に囚われたまま、〈米国の機嫌を損ねないようにしながら、米国に日本の重要性をアピールして日本への配慮を求める〉という姿勢を続けている。しかし、少なくとも今のままでは、日本の政治家や官僚が願うように米国が日本に価値を見出すことはない。日本のGDPの世界シェアは4%にも満たず、今後はさらに縮小することが避けられない。金額ベースでも2023年にドイツに抜かれ、2026年はインド、2030年には英国にも抜かれる見通しだ。先端技術分野での競争力も世界トップレベルと言えるものは数えるほどしかない。(あまり卑下するのもよくないとは思うが、これらは事実だ。)バイデン政権の時は「民主主義という価値観を共有している」というアピールもできたが、トランプ政権には〈馬の耳に念仏〉である。そもそも、トランプの米国は同盟国に対してもゼロサム・ゲームを行うつもりなのに、日本がウィン・ウィン(プラス・サム)で対応しようとしているのはピント外れである。

滅私奉公よろしく米国に尽くしても、米国が日本を特別の存在とみなして可愛がってくれることはない――。そのことが骨身に染みてはじめて、日本の政治は対米自立の必要性に目覚めるのだろう。でも、その目覚めが遅ければ、日本は下手な手を打ち続け、米国に簒奪され尽くされてしまう。

日本の政治家よ、頼むから早く覚醒してくれ。

[1] » 「トランプ以降の米国」と日本の針路 Alternative Viewpoint 第76号|一般財団法人 東アジア共同体研究所

[2] 250905oboegaki.pdf 覚書が出たとは言え、その内容は雑なものであり、対米投資が実際にどのような形で行われるかについては不明確なことが今も多い。おそらく、交渉に当たった赤澤大臣や官僚たちもよくわかっていないはずだ。

[3] EUも日本同様に対米投資(6,000億ドル)を行うことを約束したと報道されているが、それはミスリーディングだ。8月21日に発出された米EUの共同声明には「欧州企業は2028年までに米国の戦略的分野に6,000億ドルを追加投資すると見込まれる」としか書かれていない。主語は欧州企業であり、今後の投資動向に関する予測が書いてあるだけ。もちろん、投資委員会のような仕組みも出てこない。Trump on EU and Japan Investments in the U.S. – FactCheck.org

[4] 日米関税合意における5,500億ドル投資スキームの評価 ~米EU合意の差異とは~ | SOMPOインスティチュート・プラス

[5] https://www.ft.com/content/53f646e7-b4e7-4bf4-8d5d-7142b4460080

[6] コルビーの要求した「GDP比3.5%」の対象が防衛省予算を中核とした「防衛関係費」なのか、海保・PKO・インフラ整備等を含めた「安全保障関連経費」なのかは現段階ではまだはっきりしない。

[7] 本章の記述は主に以下を参照した。総裁選2025|自由民主党 自民党総裁選 立候補者討論会 2025.9.24 総裁選5候補生出演“首相としてトランプ氏に最初にかける言葉”は?小泉氏は“投稿要請”の検証問われ「適切に説明責任果たす」【日曜報道】

[8] 総裁選出馬会見における高市の発言を筆者がまとめた。 【自民党総裁選2025】高市早苗氏 出馬会見 生中継

[9] » 2027年度の防衛費はGDP比2%に届かない 「Alternative Viewpoint」第75号|一般財団法人 東アジア共同体研究所

[10] 自民党総裁選の討論では、数人の候補が9月3日に北京で行われた軍事パレードにプーチン大統領と金正恩総書記が出席したことに触れ、〈中露朝の連携による脅威の増大〉を強調していた。現実には台湾有事が起こる可能性が高くなくても、このようなナラティブを拡散すれば、不安に駆られた世論を防衛費激増に向けて誤導できるかもしれない。

[11] 大戦略(grand strategy)という観点からは、日本経済の隘路である人口減少と低生産性の克服に取り組むことこそ、国家の最優先課題でなければならない。予算も少子化対策、教育、研究開発に集中投下すべきである。GDP比を目標に掲げるのであれば、公的教育費のGDP比(2022年で3.2%)を米国と並ぶ5.4%か、少なくとも中国並みの4.1%に引き上げることが最もふさわしい。