2025年7月9日

はじめに

2025年6月13日、イスラエルはイランに奇襲攻撃を仕掛けた。6月21日(米国時間)には米国もイランの核施設を地中貫通爆弾(バンカ・バスター)や巡航ミサイル等で攻撃した。ロシア・ウクライナ戦争(2022年2月~)、イスラエル・ハマス戦争(2023年10月~)に続き、現実に起きるまでは「まさかあるまい」と思われていた高烈度の武力行使が3年余りの間に3度も起きたわけだ。「今日の世界は戦争が当たり前になった」という重苦しい空気を感じているのは私だけではあるまい。

単に戦争が起きただけではない。今回、西側諸国はイスラエルと米国によるイラン攻撃を非難しなかった。いや、どちらかと言えば擁護した。それは、第2次世界大戦後の世界秩序の根幹的要素の1つである「法の支配」が有名無実化していることを白日の下にさらした。

「法の支配」――ここでは国際法と言い換えてもよい――は戦争が起きることに対して、万全ではないにせよ一定の抑止効果を持つ。「法の支配」が弱れば、戦争もまた起こりやすくなる。そして、戦争が繰り返されれば、「法の支配」は益々弱まる。これこそ、我々が近年目撃している状況である。

AVP本号では、「法の支配」が「力こそ正義」に道を譲った世界の現状を概観する。なお、本稿ではイスラエルと米国のイラン攻撃を中心的な題材にしているが、だからと言って、それ以外の国々による「法の支配」破りを是認しているわけではない。念のため、申し添えておく。

オシラク空爆とイラン攻撃

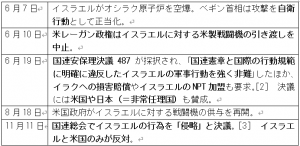

イスラエルが他国の核施設を攻撃したのは今回のイランが初めてではない。44年前の1981年6月にも、イラクがフランスの援助を受けて建設し、完成間近となったオシラク原子炉を空爆して破壊した。[1] しかし、その時と今回の国際社会の反応は大きく異なる。各国の反応を細大漏らさずに書くと煩雑になるため、適宜取捨選択して以下に示そう。

【オシラク(1981年)】

【イラン(2025年)】

1981年のオシラク空爆の際には、イスラエルの行動は国際法違反の行為とみなされ、国際社会から広範に非難された。途中から腰砕けになったとは言え、親イスラエルの米国ですら、ある程度はイスラエルを批判した。それに対し、今回のイラン攻撃に際して西側先進諸国はイスラエルの自衛権を早々に認めた。米国の攻撃についても、歓迎するニュアンスが強い。日本政府は当初、イスラエルを非難していたが、G7後は腰砕けになった。[5] グテーレス事務総長はイスラエルを非難したが、国連の場で同国を批判する決議案は提出されていない。

もちろん、1981年のイラクと2025年のイランの間には、同一視できない要素も存在する。国際原子力機関(IAEA)によれば、イランは最大60%の濃縮ウランを核弾頭9個分まで抽出済みだった。ただし、最高指導者のハメネイ師は2003年10月に核兵器の製造を禁止しており、今年3月段階で米諜報機関はその禁令がまだ解除されていないという見方を堅持していた。[6] 真相は藪の中だが、イランが短期間で核兵器を製造可能だということは言えても、同国が実際に核兵器を製造しているという証拠は、ネタニヤフやトランプを含め、誰も示していない。また、国際法の学説では「潜在敵国が核兵器を保有したことだけを以って武力を行使することは自衛権の濫用である」という見方が一般的である。

要するに、今回のイスラエルや米国のイラン攻撃は、控えめに言っても国際法に合致するとは言いにくい。にもかかわらず、G7やNATO諸国はイスラエルや米国を批判しなかったどころか、支持に回った。近年、西側諸国は「ロシアや中国など権威主義国家群が『法の支配』を含めた世界秩序に挑戦している」と声高に批判してきた。だが、今回の件で自分たちも同じ穴の狢であることを示したと言えよう。グローバル・サウスなど、多くの国々が西側の二重基準に醒めた目を向けている。

力こそ正義

ここで勘違いしないでほしいことがある。それは、「法の支配」が貫徹する世界は人類の歴史上、存在したことがない、ということ。国際政治の本質はアナーキー(無政府状態)であり、放っておけば「力こそ正義」がはびこる。

国内政治では、政府や議会等が法律を制定し、警察が取り締まり、裁判所が判決を下し、法に背いた者を処罰する。しかし、国際政治には国内政治の延長で考えられるような政府、警察、裁判所等が存在しない。[7] 国際連合の本質は第二次世界大戦の戦勝国クラブだ。国連憲章の解釈やその強制執行も事実上、5大国(米英仏露中)に委ねられている。

米ソ冷戦が終結すると、特殊事情が重なった結果、「法の支配」が勢いを増したと期待させる時期が束の間訪れた。だがその後、「法の支配」を促進させた条件は再び急速に失われていった。「法の支配」が定着しなかった理由について、ここでは以下の3点を指摘しておこう。

1. 大国の対立と国連安保理の麻痺

今日の国際法で軍事力の行使が許されるのは、①個別的及び集団的自衛権の行使、②国連安保理決議で容認された場合、の2類型のみだ。しかし、現実には自衛権の行使を主張して戦争に及ぶ国が後を絶たない。個別の軍事行動を自衛権の濫用とみなして処罰するためには、「〇〇国の行為は自衛権の行使ではなく、国際の平和と安全に対する脅威だ」と国連安保理で決議する必要がある。それを受け、加盟国が武力または経済制裁等を実行する流れだ。

常任理事国(5大国)が拒否権を行使すれば、国連安保理決議が通らないことは周知の事実。冷戦時代は米ソ双方が相手の提案に拒否権を行使することが頻繁に起こり、国連安保理は機能不全が続いた。[8] ところが、1989年11月にベルリンの壁が崩壊し、1991年12月にソ連邦が崩壊すると、国連安保理における拒否権の応酬も減少した。1990年11月にイラクがクウェートに侵攻する(湾岸戦争)と、国連安保理で米国主導の多国籍軍を組成することが決議された。冷戦たけなわの時代であれば、考えられないことであった。

しかし、国連安保理が曲がりなりにも機能した期間は長く続かなかった。ユーゴ空爆(1999年)に際してはロシアの反対で国連安保理決議が得られず、米軍主導で行われたNATOの空爆は物議を醸した。

以下は今世紀の主な軍事紛争に国連安保理がどう対応したかを簡単に整理したものである。[9] 米露のみならず、時には中国を含めた対立が国連安保理に持ち込まれ、国連安保理は機能不全の時代に戻った。これだけ「やった者勝ち」の前例が積み上がってくると、「力さえあれば、あるいは常任理事国のバックアップが期待出来れば、何をやっても処罰されない」と高を括る国が増えても不思議ではない。

◎2003~2010年 ダルフール紛争(スーダン)

PKO組成、武器禁輸等に関する決議あり。強力な決議には中露が拒否権。

◎2003~2011年 イラク戦争

当初の米国等の軍事行動を正当化する決議については、米英等参戦国は解釈を通じて「ある」と主張したが、独仏等は否定的だった。戦後処理については決議あり。

◎2008年5月 ロシア・グルジア戦争

決議なし。

◎2011~2024年 シリア内戦

決議なし(露中が拒否権)。

◎2009年~ ボコ・ハラム蜂起(ナイジェリア)

露が拒否権。対ボコ・ハラム制裁決議が採択されたことはある。

◎2014年 3月 ロシアによるクリミア併合

決議なし。

◎2015年~ イエメン内戦

決議なし(ロシアが拒否権)。停戦監視団の派遣については決議あり。

◎2022年2月~ ロシアによるウクライナ侵攻

決議なし(ロシアが拒否権)。ただし、今年2月に中立的な立場の決議が採択された。

◎2023年10月~ イスラエル・ハマス戦争

決議なし(米露が拒否権)。ただし、2024年6月にイスラエル・ハマス双方に停戦の受け入れを求めた決議あり。

◎2025年6月 イスラエル・イラン戦争、米国のイラン核施設攻撃

決議なし。

2. 余裕を失った超大国

アナーキーが基本の世界で「法の支配」が機能するためには、強国が我儘を言わずに「法の支配」を尊重し、法の執行にかかるコストを他国よりも多く負担することが必要不可欠である。

第一次世界大戦後、英国が大国の座から滑り落ちる一方で、新興大国である米国は国際連盟に参加せず、その後世界の不安定化を招いた要因の1つとなった。その反省もあってか、第二次世界大戦後の米国は超大国として上記の〈公共的な〉役割を果たす。経済面では金・ドル本位制(=1971年まで)とドル高方向の固定相場制を維持したり、GATTによる関税障壁の撤廃を進めたりして、西側の戦後復興を助けた。安全保障面では、NATOや日米安保等を通じ、同盟国に対して片務的とも言える防衛義務を負った。こうした政策は対ソ冷戦の遂行という米国の大戦略に沿ったものだったが、同時に大きなコストがかかった。

第二次世界大戦後の米国はそのコストを担える超大国だった。1960年の米国経済は、世界の約4割を占めていた。だが今日、その割合は世界の約25%、購買力平価(PPP)で計算すれば15%程度に低下している。米国内では経済格差が拡大し、社会的にも分断が進んだ。こうなると、米国は戦後の世界秩序を維持するために余計なコストを担うことを不快に思い、我儘な振る舞いが目立ってくる。今や、トランプ政権は関税戦争と管理貿易に夢中だ。パリ協定、WTO、UNHCR、TPPからも離脱した。防衛費を増やさなければ防衛義務を果たさない、と同盟国を脅すことも日常的な光景になった。

米国の公共的な役割を一部でも代替しようという別の強国も現れない。国力的には中国が最有力候補だが、そのつもりはなさそう。世界2位の経済大国になってもWTOの「特別かつ差別化された待遇(SDT)」を手放さないのはその象徴である。[10]

かくして、余裕を失った米国はどんどん自国中心的になり、既存の約束事やルールを軽視・無視した〈取引〉を志向するようになった。相対的に国力が低下しているとは言え、米国の2024年の軍事予算は世界全体の約4割を占め、軍事面ではまだ超大国である。経済的にも、ドル決済や先端技術など、他国を締めあげる強力な〈武器〉を持つ。そんな国が暴れまわれば、「法の支配」を含めた〈ルールに基づく国際秩序〉の動揺も大きくなる。

3. 米国と「強いイスラエル」の結合

特記事項としては、〈イスラエルと米国の特別な関係〉にも注意を払う必要がある。旧約聖書を読めば何となくわかるのだが、イスラエルという国は「自分ファースト」が極端に強く、本来的に国際法とは親和性が低そうに見える。(イスラエルに言わせれば、ハマスやイランへの攻撃は自衛行動であり、国際法上の問題はない。しかし、対イラン攻撃の国際法上の問題点については既に述べたとおりだし、少なくとも現在のガザ攻撃は自衛権の要件たる比例原則を完全に逸脱している。)

本当なら、米国にはイスラエルのブレーキ役になってほしいところだ。しかし、イスラエルは米国の政治・経済・社会に深く食い込んでいる。米国民の4人に1人はキリスト教福音派と言われるが、彼らが最重視する聖典には旧約聖書も含まれる。そのため、彼らはイスラエルの行動を支持する傾向が非常に強い。トランプが1期目にエルサレムをイスラエルの首都と認め、大使館を移転させたのも、福音派がトランプの支持母体だったからである。ユダヤ系の資金力や政治力に依存している点では、民主党も基本的には同じ。ガザでの人道被害を目にしてもなお、バイデン政権はイスラエルへの軍事支援をやめなかった。

1948年の建国以来、イスラエルはエジプトやシリア、ヨルダンなど周辺国と戦争を繰り返し、占領地と入植地を拡大した。1960年代後半には核兵器を保有している。[11] ただし、中東におけるパワーバランスは長い間、「圧倒的にイスラエル有利」とまでは言えなかった。イスラエルは多くの敵対国と国境を接し、イスラム革命(1979年)後はイランも反イスラエルに転じた。同国の敵対勢力には石油という武器もあった。だがその後、イスラエルは米国の軍事支援を受けながら軍備増強に邁進し、今日では中東で最強の軍事国家となった。強力な諜報機関モサドを擁し、世界トップクラスのミサイル防衛システムを構築していることは周知の事実である。そして何よりも、有事に際しては米国から軍事支援(武器・弾薬の提供、空母派遣によるエアカバー等)を確実に受けられる。

逆に、イスラエルに敵対する国家群の方では停滞や〈退場〉が相次いだ。中東の軍事強国として名をはせたイラクのフセイン体制は、湾岸戦争からイラク戦争を経て米国に打倒された。今回もイスラエル軍機はイラク領空を無許可で通過し、イランを縦横無尽に空爆している。内政の続いたシリアでも、ウクライナ戦争でロシアからの軍事支援が激減し、アサド大統領は2024年12月に亡命を余儀なくされた。エジプトとは1978年に平和条約を締結し、同国は事実上、イスラエルの敵ではなくなった。

残る最大の敵はイランだが、同国も米国をはじめとする西側の経済制裁が長期化し、経済的苦境が続く。軍事力も近代化が遅れ、防空能力を含む空軍力の劣化は特に深刻だ。革命防衛隊の司令官クラスもイスラエルや米国による暗殺が相次ぎ、指揮命令系統は弱体化した。[12] イランは、ハマス(ガザ)、ヒズボラ(レバノン)、フーシ派(イエメン)という別動隊のような軍事組織を各地で育成したが、それらもイスラエル、米国、サウジとの戦いによって戦力を大幅に削がれてしまった。

このように、今年6月頃までの中東におけるパワーバランスは、完全にイスラエル有利に傾いていた。イラン攻撃を決断したナタニヤフには、「今なら勝てる」という成算があったに違いない。

緒戦でのイスラエルの大成功を見たトランプも、「これなら米軍に核施設の攻撃を命じても、イランの反撃は微々たるものだろう」と考えたに違いない。結局、勝ち馬に乗って強い指導者を演じることを選んでしまった。[13]

米国では、今回のイラン攻撃に関してトランプはナタニヤフにうまく操られた、という見方が少なくない。[14] イスラエルという特殊な思想を持った国が米国という超大国に大きな影響を与える時代が今後も続くとすれば、その帰結は限りなく大きい。

「雪崩を打って軍拡」の時代へ

「法の支配」が弱まり、「力こそ正義」の風潮が強まれば、パワーバランスの崩れが戦争に直結しやすくなる。国々は疑心暗鬼を募らせ、軍備増強に走る可能性が高い。

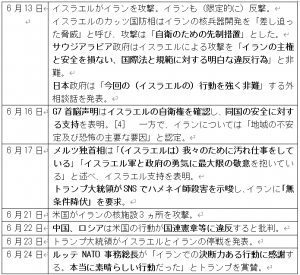

世界の軍拡の流れ自体は、今に始まった話ではない。近年に限れば、我が国も軍拡のトップランナーの1つだ。下記のグラフを見ればわかるとおり、冷戦終結に伴って減少した1990年代を底にして、長い上昇トレンドが続いている。[15]

残念ながら、軍拡のカーブは今後、益々急になるだろう。去る6月25日、NATO加盟国は、2035年までに防衛関連予算のGDP比を5%とする目標に合意した。[16] 想像してみてほしい。下記のグラフで欧州(水色)の分が2倍になるだけでも、世界の軍事費は3兆5千億ドル近くになる。中東、アフリカ、アジアもこれに続けば、4兆ドルを超えるのもあっと言う間であろう。

おわりに

「力こそ正義」の風潮が強まる世界は、国力が他国との対比で相対的に低下していく我が国にとって、住みやすい世界とはなるまい。勇ましい人は「日本も防衛費をもっと増やしたらよい」と言うだろう。しかし、防衛費を増やすと叫んだところで、経済力や技術力が伸び悩む日本では自ずと限度がある。無理やり防衛費増額のペースを爆上げしたとしても、他国はそれ以上に軍事費を増額できる。例えば、2024年の中国の国防予算のGDP比は1.7%。[17] その気になれば、この比率を上げることは日本よりもたやすい。しかも、中国のGDPは日本の4倍を超え、減速したとは言え、今後も日本以上の経済成長を実現することが確実視されている。専守防衛の充実・強化を超えた軍拡競争に踏み出せば、どのみち日本にとって不利な話となる。

日本を取り巻く安全保障環境は欧州と同列に論じられるものなのか? 欧州の下した決断は正しいのか? 日本の国力増進の柱は軍事中心で行くのがよいのか? すべて根本から問い直さなければ、我々はいとも簡単に〈時代の雰囲気〉に流され、平和と繁栄を失うことになるだろう。

[1] イスラエルは2007年9月にもシリアが秘密裏に建設していた原子炉を空爆している。当時イスラエルはそのことを認めず、シリアも当該原子炉についてIAEA(国際原子力機関)に申告していなかったため、あまり話題にならなかった。イスラエル、シリアの原子炉空爆を初めて肯定(2/2) – CNN.co.jp

[2] (7)イスラエル機によるイラク原子炉爆撃に関する国連安全保障理事会決議487(仮訳)

[4] 100861738.pdf

[5] その変節ぶりを批判された石破総理は「外相が発したものが日本政府の立場だ。G7はG7だ」と逆ギレした。まるで日本はG7ではないかのような発言には苦笑を禁じ得ない。石破首相「外相発言が日本の立場」、イラン・イスラエル衝突対応 – 日本経済新聞

[6] トランプ氏「イランに核兵器計画存在」、議会に説明 情報機関と矛盾 | ロイター

[7] 国際刑事警察機構(インターポール)は加盟国の警察の情報伝達組織であり、インターポールに逮捕権限はない。『ルパン三世』に出てくる銭形警部が「ルパン、逮捕だ!」と叫ぶのはあくまで漫画の世界の話である。

国家間紛争を管轄する国際司法裁判所(ICC)も、審理すらためには基本的に訴えられた国の同意が必要で、強制的な執行権限を持たない。ニカラグア事件(1984年)では米国の軍事介入を違法とみなし、損害賠償を命じる判決が下ったが、米国は完全に無視した。

個人を裁く国際刑事裁判所(ICC)も国内の裁判所とはまったく違う。2023年3月、ICCは戦争犯罪の容疑でプーチン大統領に逮捕状を出したが、ロシアはそれに応じるどころか、赤根智子裁判官を指名手配した。2024年11月には、ICCがネタニヤフ首相に戦争犯罪や人道に対する罪で逮捕状を出したところ、米国(トランプ政権)はICCの裁判官を制裁対象に指定するというハチャメチャぶりである。

[8] 朝鮮戦争(1950~1953年)の際には、ソ連が別の理由から安保理を長期間欠席したため、安保理で「国連軍」の組成が決議された。

[9] 2001年に米国がアフガニスタンを攻撃した件については、9.11を受けた自衛権の行使とみなすことで国際社会の合意があった。

[10] 2021年段階で中国はSDTの一部を放棄することに含みを持たせていた。(中国、WTO「途上国」優遇措置の多くを放棄も=大使 | ロイター) 最近も米国との関税交渉の中でこのカードを持ちだしている。ただし、本当にやるのか、どの程度手放すかはわからない。(中国、WTO「途上国」優遇措置の多くを放棄も=大使 | ロイター 中国、WTO改革で米と対話の用意 「途上国」特権見直しに含み | ロイター)

[11] イスラエルは核兵器の保有を肯定も否定もしない政策をとっているが、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)はイスラエルが保有する核弾頭数を90と見積もっている。 Nuclear risks grow as new arms race looms—new SIPRI Yearbook out now | SIPRI なお、同国はNPTには加盟していない。

[12] イランにとってイスラエルに対する敵基地攻撃能力の中核はミサイルと無人機であった。しかし、今回それらがイスラエルに与えた打撃は限定的だった模様である。イスラエルの防空システムはイランの弾道ミサイルをどのくらい防げたのか? 戦績と戦訓 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

[13] 6月13日にイスラエルがイランを攻撃した直後の段階では、米政府の反応は〈一歩引いた〉ものであった。ルビオ米国務長官が出した声明は「今夜、イスラエルがイランに対して〈一方的な〉軍事行動を取った。米国はこの攻撃には〈関与しておらず、〉我々の最優先事項は地域に展開する米軍の安全だ」と述べている。(カギ括弧は筆者)Xユーザーのアメリカ大使館さん: 「マルコ・ルビオ国務長官の声明「今夜、イスラエルがイランに対して一方的な軍事行動を取った。米国はこの攻撃には関与しておらず、われわれの最優先事項は地域に展開する米軍の安全だ。イスラエルからは、今回の行動は自衛のために必要だったとの説明を受けている。トランプ大統領および政権は、米軍の」 / X

[14] 例えば、以下参照。Netanyahu and Trump: Grandmaster beats dealmaker – POLITICO

[15] SIPRIのデータベースより作成。1991年分はデータが一部欠けているため、削除した。次のグラフも同じ。 SIPRI Military Expenditure Database | SIPRI なお、2010年代前半に軍事費の伸びが小康状態を見せたのは、米国のアフガニスタン・イラクへの駐留負担が大幅に減少したことの影響が大きい。

[16] なお、トランプは「他のNATO加盟国は(この目標を)絶対に守るべきだが、米国は守らなくてもよい」と発言している。ちなみに、2024年の米国防予算のGDP比は3.4%である。

[17] Trends in World Military Expenditure, 2024